Pflichtprüfer für Panikschlösser

Geben Sie die Angaben zu Ihrem Gebäude an, um zu prüfen, ob ein Panikschloss gesetzlich erforderlich ist.

Wichtige Fakten

- Ein Panikschloss Pflicht ist in Österreich nur dann vorgeschrieben, wenn die Tür den Fluchtweg bildet.

- Die Regelungen finden sich in der OIB-Richtlinie 12 und der ÖNORM B 1991‑2.

- Ausnahmen gelten für private Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen.

- Bei fehlender Pflicht darf ein Panikschloss trotzdem sinnvoll sein - erhöht die Sicherheit.

- Ein fachgerechter Einbau und regelmäßige Wartung sind gesetzlich gefordert.

Gesetzliche Grundlagen

Die Bauordnung regelt in Österreich die baulichen Anforderungen an Gebäude, darunter Vorgaben zum Brandschutz enthält klare Vorgaben zu Panikschlössern. Relevant sind vor allem die OIB‑Richtlinie 12 (Brandschutz) sowie die ÖNORM B 1991‑2 die Standards für bauliche Brandschutzmaßnahmen definiert. Beide Dokumente verlangen, dass Türen, die zum Notausgang führen, sich ohne Kraftaufwand öffnen lassen - das wird mit einem Panikschloss umgesetzt.

Für gewerbliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen und Versammlungsstätten schreibt die Bauordnung zwingend ein Panikschloss vor. Private Einfamilienhäuser sind dagegen nicht immer betroffen, sofern sie nicht als Gemeinschaftsgebäude gelten.

Wann ist ein Panikschloss nötig?

Ein Panikschloss ist dann Pflicht, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Tür ist Teil eines Notausgangs der Fluchtweg‑Kennzeichnungspflicht unterliegt.

- Der Raum ist für mehr als 50 Personen ausgelegt (z.B. Versammlungsräume, Klassenräume).

- Der Gebäudetyp fällt unter die Kategorie „öffentliche Gebäude“ laut Bauordnung.

- Es handelt sich um eine Gewerbeimmobilie wie Büro, Laden oder Lager mit mehreren Etagen.

Erfüllt der Raum keine dieser Kriterien, besteht keine gesetzliche Pflicht, aber ein Panikschloss kann das Rettungsrisiko stark senken.

Ausnahmen und Sonderfälle

Einige Bauwerke sind von der Pflicht ausgenommen:

- Privat genutzte Wohngebäude mit maximal zwei Wohnungen (Ein‑ bzw. Zweifamilienhäuser).

- Türanlagen, die bereits über ein automatisches Öffnungssystem (z.B. elektrisch betätigte Tür) verfügen, das den gleichen Fluchtweg‑Standard erfüllt.

- Historische Bauteile, bei denen ein Einbau technisch nicht umsetzbar ist - hier kann eine Sondergenehmigung beantragt werden.

In allen Ausnahmefällen ist eine schriftliche Dokumentation notwendig, um im Fall einer Prüfung nachweisen zu können, dass die gesetzlichen Vorgaben bewusst berücksichtigt wurden.

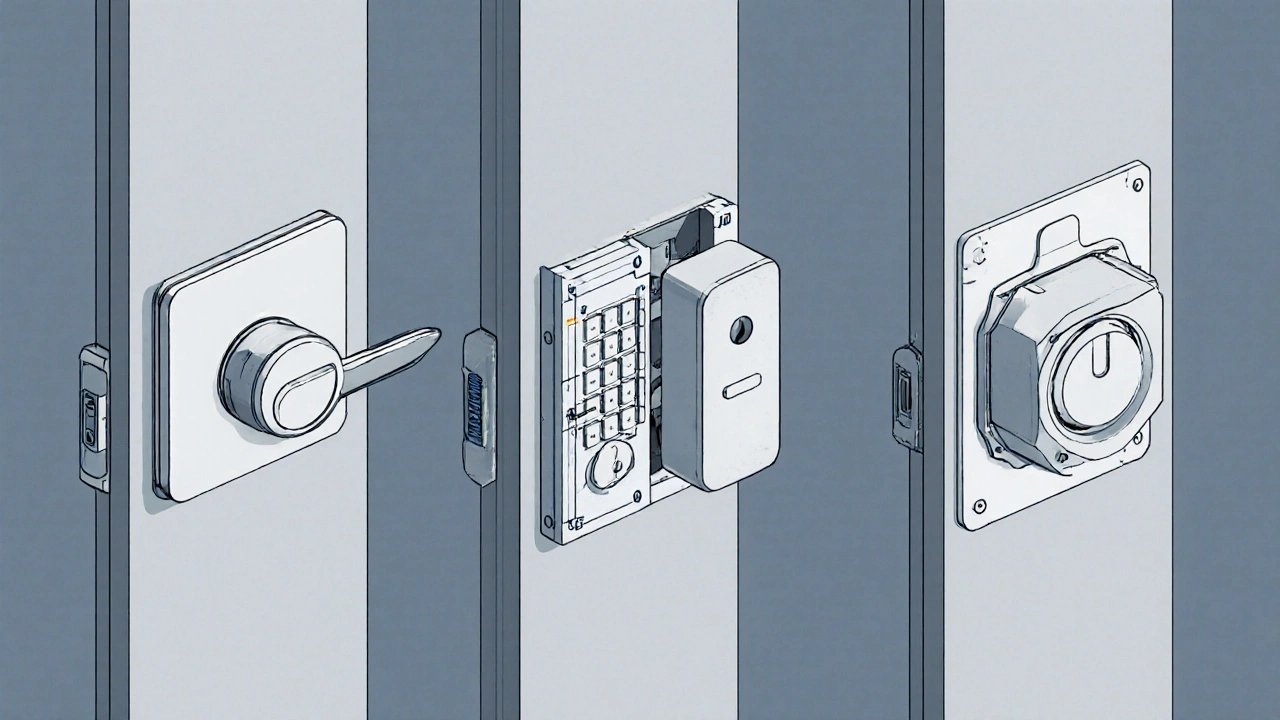

Auswahl des richtigen Panikschlosses

Beim Kauf sollten Sie auf folgende Merkmale achten:

| Typ | Normkonformität | Bedienung | Preis (Euro) | Besondere Vorteile |

|---|---|---|---|---|

| Mechanisch | EN16034, ÖNORM B1991‑2 | Handgriff mit Panikstange | 50‑120 | Keine Stromversorgung nötig |

| Elektro‑elektronisch | EN16034, teilweise Zusatzfunktionen | Knopf oder Sensor | 120‑250 | Integration in Gebäudesicherheitssysteme |

| Hybrid (mechanisch+elektrisch) | EN16034, ÖNORM B1991‑2 | Handgriff + Notfallsensor | 200‑350 | Ausfallsicherheit bei Stromausfall |

Mechanische Modelle sind die günstigste und wartungsärmere Option. Elektronische Varianten bieten jedoch Zusatzfunktionen wie Alarmierung oder Fernsteuerung, was in größeren Gebäuden sinnvoll sein kann.

Einbau und Wartung

Der Einbau muss von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Der Ablauf sieht typischerweise so aus:

- Bestandsaufnahme und Prüfung der Türöffnung (Breite, Höhe, Rahmen).

- Auswahl des passenden Panikschloss‑Typs nach Normen.

- Montage des Schlosses und Justierung des Schließmechanismus.

- Funktionsprüfung nach den Vorgaben der ÖNORM.

Nach dem Einbau ist eine jährliche Kontrolle vorgeschrieben. Dabei wird geprüft, ob die Tür ohne Kraftaufwand öffnet, ob das Schloss noch fest montiert ist und ob die elektrische Versorgung (falls vorhanden) einwandfrei funktioniert.

Häufige Fehler beim Panikschloss

Viele Bauherren machen folgende Stolperfallen:

- Falsche Türbreite - ein Standard‑Panikschloss passt nicht zu schmalen Türrahmen.

- Vergessen, die Wartungsintervalle zu dokumentieren - führt zu Bußgeldern bei Kontrollen.

- Installation eines nicht normkonformen Modells - kann im Brandfall die Flucht behindern.

- Kein Notausgang‑Schild angebracht - die gesetzliche Kennzeichnungspflicht wird missachtet.

Ein guter Fachbetrieb berät Sie frühzeitig zu diesen Punkten, sodass teure Nachbesserungen vermieden werden.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich in einem Einfamilienhaus ein Panikschloss einbauen?

Nur wenn das Haus über einen gemeinsam genutzten Flur oder einen großen Veranstaltungsraum verfügt, der mehr als 50 Personen aufnehmen kann. Sonst besteht keine Pflicht.

Welche Normen gelten für Panikschlösser in Österreich?

Entscheidend sind die EN16034 (europäische Brandschutznorm) und die ÖNORM B1991‑2, die beide die technischen Anforderungen an Panikschlösser festlegen.

Kann ich ein elektronisches Panikschloss installieren, obwohl die Norm nur mechanische fordert?

Ja, elektronische Varianten dürfen eingesetzt werden, solange sie die gleichen Öffnungskräfte (max. 30N) und die notwendige Not‑aus‑Strom‑Sicherheit bieten. Sie gelten dann als gleichwertig.

Wie oft muss ein Panikschloss gewartet werden?

Mindestens einmal jährlich, bei intensiver Nutzung (z.B. in Schulen) empfiehlt sich ein halbjährlicher Check. Der Wartungsnachweis muss schriftlich vorgehalten werden.

Gibt es Bußgelder, wenn ich kein Panikschloss einbaue, obwohl es Pflicht ist?

Ja, die Bauaufsichtsbehörde kann Geldstrafen von bis zu 5.000Euro verhängen und im Ernstfall den Gebäudebetrieb untersagen, bis das Problem behoben ist.